Respect de la Vie

01. Analyse

Examen de l’expression 'Respect de la vie'

L’expression « respect de la vie » est devenue des plus banales et on étonnerait plus d’un, en France surtout, en lui disant qu’elle a été forgée, un jour, par Albert Schweitzer, le bon docteur de Lambaréné. N’a-t-elle jamais été employée auparavant et par ailleurs? Peut-être que si, mais en passant et sans qu’on y vît le concept fondateur et moteur de l’éthique. De fait, et pour dire les choses plus exactement, ce ne sont pas les mots « respect de la vie » que Schweitzer avait « trouvés », mais en allemand les mots Ehrfurcht vor dem Leben. Dans Ehrfurcht, il y a « ehren » (vénérer) et « fürchten » (craindre). Nous pourrions donc traduire: crainte et tremblement devant la vie, crainte et vénération ou crainte et respect, crainte respectueuse ou respect craintif de (devant) la vie. C’est tout cela qu’évoque l’expression allemande, sur un fond religieux, biblique, vétéro-testamentaire, auquel une oreille un peu avertie sera immédiatement sensible. L’objet de la « Ehrfurcht » était traditionnellement Dieu, Jehovah, le Dieu terrible, de courroux et de justice. Tu craindras et vénéreras ton seigneur Dieu.

A la place de Dieu, Schweitzer a mis la vie. Et ce serait tout ? Le tour joué ! Cette substitution – ou cette confusion – paraît assez facile, une fois qu’on en connaît les termes, comme si l’agilité combinatoire de la langue ne pouvait pas la manquer, un jour ou l’autre, mais en réalité ce n’est pas si évident et Schweitzer a bien fait là une « découverte » – peut-être même a-t-il opéré rien moins qu’une révolution métaphysique, a-t-il produit rien moins qu' »un événement eschatologique dans l’histoire de l’être »(« ein eschatologisches Ereignis der Seinsgeschichte », selon le professeur suisse Ulrich Neuenschwander) ?

Le mot « respect » paraît d’abord pauvre à côté du mot allemand « Ehrfurcht ». Mais il a son génie, lui aussi, via le latin « spectere »: regarder, et respectus: regarder en arrière ou regarder à deux fois, si on peut dire, bien voir et prendre garde, faire attention. Respect: attention, saisissement, étonnement, émerveillement, non dénué de crainte. Craindre le mystère, la puissance de la vie. Et s’étonner, être comme frappé de stupeur devant le fait de la vie. Est-ce que dans le sentiment de respect, tel que l’éprouve Schweitzer, n’est pas renfermé l’étonnement philosophique ou métaphysique, ce « thaumazein », ce « je ne comprends pas » primaire, qui hier comme aujourd’hui, disait Aristote, éveille les hommes à la philosophie ?

L’axe d’une éthique

L’éthique schweitzerienne qui se condense dans la formule du « respect pour la vie » n’est donc pas si simple à exposer et à justifier. Si, elle est simple, élémentaire, facile à saisir et comme telle destinée à la banalisation, mais en profondeur, lorsqu’on s’efforce de répondre aux objections qui se présentent inévitablement, elle s’avère complexe, elle est métaphysique, elle touche aux confins de la pensée humaine, elle dépasse son expérience. La plupart des commentateurs notent qu’elle relève d’une intuition, que cette intuition est mystique, quasi mystique, et qu’elle est donc (cette éthique du respect pour la vie, dans la formulation radicale que son auteur lui a donnée) fondamentalement irrationnelle. Ainsi croient-ils la disqualifier ou du moins la relativiser et en souligner les limites. Il n’est pas faux de dire qu’il s’agit d’une intuition singulière et première, si l’on veut, première dans une biographie, mais n’oublions pas qu’il s’agit également d’une proposition issue d’un raisonnement, en accord, et elle seule, avec la raison. La proposition contraire (qui dirait que nous n’avons nullement à respecter la vie, les vies autour de nous, et que nous pouvons en disposer à notre guise, à l’envi, en n’affirmant sans frein que notre volonté de puissance), cette proposition-là ne saurait être soutenue logiquement ou raisonnablement, elle ne saurait être érigée en règle universelle, elle est vicieuse, car celui qui l’avance ne tient pas compte de l’équation primitive, qu’il est un vivant qui veut vivre « comme » les autres veulent vivre…

Alors qu’une intuition est aléatoire, qu’on l’a ou qu’on ne l’a pas et qu’on ne peut la ravoir à volonté, l’avantage d’un raisonnement, c’est qu’en principe il peut être refait par n’importe qui, à n’importe quel moment. On ne saurait trop insister là-dessus, en ce qui concerne l’éthique schweitzerienne, l’éthique qui s’exprime dans l’idée du respect pour la vie. Schweitzer n’a pas cessé, jusque dans ses derniers textes, de revenir à la charge en répétant que le principe de son éthique était « denknotwendig », une nécessité de la pensée réfléchie, et en même temps ou par ailleurs (mais pas seulement) un sentiment, un élan du coeur. Nous savons cependant que ni le sentiment seul ni le raisonnement seul ne suffisent à obtenir de la personne qu’elle s’engage en conséquence et entièrement. Cela est alors l’histoire de chacun. On y perd ou on gagne. Rares ceux qui auront autant « gagné » que Schweitzer.

02. Textes à l'appui

La civilisation et l’éthique

Chapitre XXI

Le principe fondamental de la morale, ainsi reconnu comme une nécessité logique de la pensée, ne nous incite pas seulement à sérier et approfondir les notions courantes de bien et de mal, mais nous pousse à les élargir. Un homme n’est véritablement éthique que s’il obéit à l’obligation de secourir toute vie, lorsque la situation se présente et qu’il en a les possibilités, et s’il craint plus que tout de nuire d’une façon ou d’une autre à un être vivant. Il ne se demande pas jusqu’à quel point telle ou telle vie mérite qu’il lui accorde son intérêt, selon qu’elle aurait une valeur propre ou selon qu’elle serait capable d’éprouver des sensations ou pas. Pour lui, la vie est sacrée, en tant que telle. Il n’arrache pas étourdiment des feuilles aux arbres ni des fleurs à leur tige et il prend garde à ne pas écraser des insectes en passant. Si par une nuit d’été il travaille sous une lampe, il préférera laisser sa fenêtre fermée et respirer un air lourd, plutôt que de voir une hécatombe d’insectes aux ailes roussies s’abattre sur sa table.

Si en sortant sur la route après une pluie, il y aperçoit un ver de terre qui s’est fourvoyé là, il se dit que ce ver va dessécher au soleil faute d’être remis à temps sur un sol meuble où il pourra s’enfouir: il l’enlèvera donc du goudron fatal et le déposera dans l’herbe. Si en passant devant une grande flaque il y voit un insecte qui se débat, il prendra la peine de lui tendre une feuille ou un fétu de paille pour le sauver.

Il ne craint pas de faire sourire de sa sensiblerie.

Le problème de l’éthique dans l’évolution de la pensée humaine

in Revue des Travaux de l’Académie des Sciences morales et politiques, 1952

Le principe de cette vénération de la vie correspond à celui de l’amour, tel qu’il a été découvert par la religion et la philosophie qui cherchaient à comprendre la notion fondamentale du bien.

Le terme « respect de la vie » est plus large et, par cela, plus terne que celui d’amour. Mais il porte en lui les mêmes énergies.

Cette notion essentiellement philosophique du bien a aussi l’avantage d’être plus complète que celle d’amour. L’amour ne comprend que nos obligations envers d’autres êtres, mais non celles vis-à-vis de nous-mêmes. On ne peut, par exemple, en déduire la qualité de la véracité, qualité primordiale de la personnalité éthique, à côté de celle de la compassion. Le respect que l’homme doit à sa propre vie lui impose d’être fidèle à lui-même en renonçant à toute dissimulation dont il serait tenté d’user dans telle ou telle circonstance et, en général, de devenir lui-même de la façon la plus profonde et la plus noble.

Par le respect de la vie, nous entrons en relation spirituelle avec le monde. Tous les efforts entrepris par la philosophie qui échafaudait de grandioses systèmes pour nous mettre en relations avec l’Absolu, sont restés vains. L’Absolu a un caractère si abstrait que nous ne pouvons communier avec lui. Il ne nous est pas donné de nous mettre au service de la volonté créatrice infinie et insondable qui est la base de toute existence, en ayant la compréhension de sa nature et de ses intentions. Mais nous entrons en rapport spirituel avec elle, en nous sentant sous l’impression du mystère de la vie et en nous dévouant à tous les êtres vivants que nous avons l’occasion et le pouvoir de servir.

L’éthique qui nous oblige uniquement à nous préoccuper des hommes et de la société ne peut avoir cette signification. Seule celle qui est universelle en nous obligeant à nous préoccuper de tous les êtres nous met véritablement en rapport avec l’Univers et la volonté qui se manifeste en lui.

Dans le monde, la volonté de vie est en conflit avec elle-même. En nous, elle veut, par un mystère que nous ne comprenons pas, être en paix avec elle-même. Dans le monde elle se manifeste; en nous, elle se révèle. Être autres que le monde est notre destinée spirituelle. En nous y conformant, nous vivons notre existence au lieu de la subir.

Par le respect de la vie nous devenons pieux d’une façon élémentaire, profonde et vivante.

Ma vie et ma pensée

Chapitre XIII

Nous naviguions lentement à contre-courant, cherchant notre voie, non sans peine, parmi les bancs de sable. C’était la saison sèche. Assis sur le pont d’une des deux remorques, indifférent à ce qui m’entourait, je faisais des efforts pour saisir cette notion élémentaire et universelle de l’éthique que je n’avais trouvée dans aucune philosophie. Noircissant page après page des phrases sans suite, je n’avais d’autre intention que de fixer mon esprit sur ce problème dont la solution toujours se dérobait. Deux jours passèrent. Au soir du troisième, alors que nous avancions dans la lumière du soleil couchant, en dispersant au passage une bande d’hippopotames, soudain m’apparurent, sans que les eusse pressentis ou recherchés, les mots « Respect de la vie ». La porte d’airain avait cédé. La piste s’était montrée à travers le fourré. Enfin je m’étais ouvert une voie vers l’idée centrale où l’affirmation du monde et de la vie rejoint l’éthique.

Je tenais la racine du problème. Je voyais maintenant comment une conception éthique du monde, disant oui à la vie et inspirant les valeurs de la civilisation, trouvait ses fondements dans la pensée.

03. Lettres

Lettres relatant du respect de la vie

Oui, cher ami, et vous pouvez tous m’étrangler, si vous voulez, mais jamais je ne reconnaîtrai des différences de valeur objectives entre les êtres vivants. Chaque vie est sacrée! « Sacrée » signifie qu’il n’y a plus rien au-dessus qui serait supérieur, comme on ne saurait ajouter aucune autre vitesse à la vitesse de la lumière. Les différences de valeur ne sont donc que subjectives, nous les établissons à partir de certaines nécessités pratiques, mais en-dehors de celles-ci elles n’ont aucun sens. La proposition selon laquelle toute vie est sacrée ne peut être dépassée. Sur ce plan je suis et je resterai toujours un hérétique. C’est là une question de principe, une de ces questions qui descendent jusqu’aux fondements de notre conception du monde. Je te plains vraiment d’avoir pour ami un gaillard tel que moi.

(Lettre du 7.11.1923, adressée à Oskar Kraus, publiée in Etudes Schweitzeriennes, n°3)

Ah! jamais je n’aurais pensé que l’éthique du respect pour la vie trouverait de tels défenseurs et parviendrait à une telle reconnaissance! Il m’arrive souvent de rencontrer dans un livre ou dans une revue l’expression « respect pour la vie », sans que l’auteur paraisse se rendre compte qu’il s’agit d’un nouveau concept et que son origine remonte à ce que j’ai écrit. Ainsi le mot est-il déjà en vogue…

(Lettre du 14.10.1947, à Fritz Buri)

Je viens tout juste de tuer un moustique, qui tournait autour de ma lampe à pétrole. En Europe, je ne l’aurais pas tué, même s’il n’avait cessé de m’importuner. Mais ici où il répand la forme la plus dangereuse de la malaria, je me donne le droit de le tuer, bien que je n’aime pas le faire. Ce qui me paraît essentiel, c’est que tous, nous réfléchissions sérieusement à la question: dans quelles circonstances nous est-il permis de combattre un être vivant et de le tuer?

La plupart des hommes ne reconnaissent pas encore la légitimité de cette question. Leur point de vue n’a pas changé, c’est toujours celui qui autorise comme allant de soi que l’on combatte et extermine des vies – et que l’on pratique aussi ce genre d’actions comme un sport (c’est la chasse ou la pêche gratuite, pour le plaisir, sans nécessité professionnelle). Dans mon hôpital sont arrivés récemment des gens qui, au cours de leur voyage sur le fleuve, avaient tué, pour le sport, toutes les sortes d’animaux qui se tenaient malencontreusement à portée de leur fusil: un pélican (qui pourtant en cette saison doit nourrir ses petits), un crocodile, qui dormait sur la branche d’un arbre émergeant de l’eau, et un singe qui observait le passage du bateau.

Des gens de cette espèce, j’essaye de les amener à réflexion. Un grand progrès serait déjà accompli, si les hommes commençaient à réfléchir et se rendre compte, raisonnablement, qu’ils n’ont le droit de nuire, détruire et tuer qu’en cas de besoin. Là serait l’essentiel. La casuistique viendrait ensuite. Exemple: On m’a amené quatre jeunes pélicans, à qui des hommes dénués de sensibilité avaient coupé les ailes, de sorte qu’ils ne pouvaient plus voler. Il faut dans ces conditions attendre deux, trois mois, avant que les ailes ne repoussent et que ces oiseaux ne puissent se débrouiller par eux-mêmes, dans la liberté retrouvée. J’ai engagé un pêcheur pour qu’il procure à ces jeunes pélicans leur nourriture. Chaque fois je suis désolé pour les poissons qu’il leur apporte. Mais voici mon dilemme: ou bien tuer les quatre pélicans, les laisser mourir de faim, ou faire tuer les poissons. Est-ce que je fais bien de défendre la vie des uns au détriment de celle des autres? Je ne sais pas.

(Lettre de Lambaréné, datée de 1951, adressée à Jack Eisendraht)

Je reçois tant de lettres de la part de gens pour qui l’éthique du respect pour la vie a du sens. Je n’arrive pas à me rendre compte que c’est à moi qu’il a été donné de franchir ce pas. Saint François d’Assise avait déjà cheminé dans cette direction, mais en s’exprimant d’une manière poétique. On a apprécié son message comme étant une magnifique poésie, qui avait sa place dans l’histoire de la culture. A moi a été réservée la tâche de dire cela avec des mots ordinaires et de le présenter comme une exigence de la pensée. Mais pourquoi moi?

(Lettre du 10.12.1962, à Gerald Götting, Berlin)

Si l’éthique du respect pour la vie commence à s’imposer dans le monde, c’est surtout parce qu’on commence à l’enseigner dans les écoles.

(Lettre du 2.4.1965, au Pr.Hans Walter Bähr, Tübingen)

04. Dans les Cahiers A. S.

Extrait des Cahiers

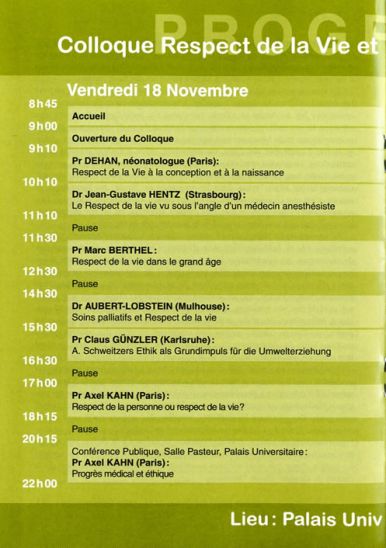

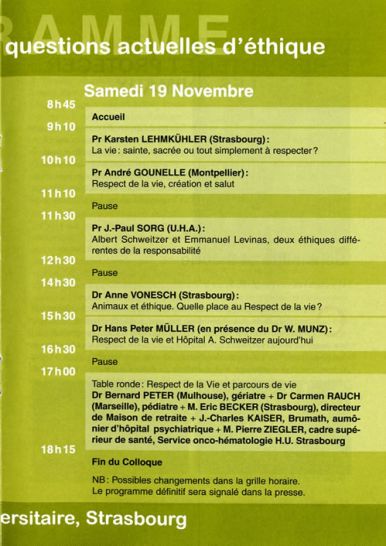

Dans le n° 139, juillet-septembre 2005, qui présentait le colloque « Respect de la vie et questions actuelles d’éthique » (18 et 19 novembre 2005, université de Strasbourg), la première partie exposait le problème du « principe éthique du respect de la vie dans le monde ».

Texte de Jean-Paul Sorg :

La problématique

Le problème philosophique qui n’a cessé de préoccuper, voire d’obséder, Schweitzer est celui de la conception d’un rapport soutenable entre l’éthique et la réalité du monde. Est-il possible, sur la base de l’expérience que nous en avons, de nous faire du monde une vision juste, de constituer une Weltanschauung accordée à la fois à notre raison connaissante et à notre éthique ? (C’est au fond une reprise de la question kantienne du rapport entre la raison théorique pure et la raison morale pratique.)

Une chose est claire : jamais l’éthique, avec ses principes, les obligations et les vertus qu’elle détermine, ne saurait être tirée d’une observation des phénomènes de la nature, car ce que montre la nature c’est la lutte pour la vie, la domination qu’exercent les êtres les plus forts, les mieux armés ou adaptés, et le refoulement, sinon l’extinction, des dominés. Rien de ce qui constitue le sens éthique des hommes, la compassion pour les faibles, l’attention à autrui, les égards, la bienveillance, les prévenances, ne se manifeste dans la nature comme telle, dans le donné originel. Alors, d’où vient, de quelle profondeur ou de quelle hauteur, « la loi morale » (pour parler comme Kant) en moi, en vous ? L’idée de la loi et le respect de la loi ? Die Achtung fürs moralische Gesetz. Et d’où vient le respect de la vie, qui nous arrête devant, nous interdit de tuer (mais pas toujours) ? D’une plus grande profondeur encore ? Car ce sentiment n’est pas social, ne doit d’abord rien à la culture ? Ou si ? Die Ehrfurcht, vénération mêlée de crainte, sentiment proprement religieux pour la vie, le mystère de la vie, le mystère de l’être, ce qui nous dépasse et que nous pouvons bien appeler Dieu, mais pas nécessairement, ce n’est là que le choix d’un nom…

La question à poser : de quoi le sentiment (l’idée) de respect de la vie en nous est-il l’indice ? Le signe ? Ce que cela dit pour le moins, c’est que l’homme ne relève pas de lui-même, qu’il n’est pas lui-même cause et fondement de son être, qu’il n’est pas, soit dit aux marxistes et autres existentialistes athées, « le produit de son produit ».

Le sens éthique, qui est bien un fait (on peut le relativiser, discuter de sa force et de son étendue, mais non nier sa donnée en nous), jette l’être humain dans une inconfortable position, une étrange tension : dire oui à la vie, mais non au monde, au monde tel qu’il est pour les hommes. Nous n’avons pas, moralement, le droit de fuir le monde ni de le maudire ; il s’agit de vivre dans le monde, intéressé à lui, engagé dans les luttes pour le changer, donc d’ « être dans le monde autre que le monde ». Grossièrement dit : le monde est dur, cruel, mécanique, il n’est pas « bon » ; nous avons à y exister en étant bon, doux et secourable.

Comme d’autres philosophes fascinés par le « phénomène humain » de l’éthique, comme Kant ou Levinas ou Camus, Schweitzer tente d’en saisir l’essence et n’y parvient pas tout à fait, le sait et recommence ! Il n’en finit pas d’en reconnaître à la fois l’évidence et l’étrangeté, la puissance et la fragilité. L’âme oscillant entre espoir et tristesse, entre foi et pessimisme. Le pessimisme, qui démobilise, l’emporterait si justement l’éthique n’interdisait pas d’y céder !

Notre existence est bornée, mais nos devoirs sont infinis, notre responsabilité « sans frontière » (grenzenlos). Comme nous n’y arrivons pas, insatisfaction, culpabilité. Il y a tant de choses à faire et nous en réaliserons si peu. Pas de retraite pour les braves ! La sagesse, comme état de sérénité dans la résignation, n’est pas pour nous (que la morale dévore).

Si nous disons sur le ton de la boutade que le XXIe siècle sera… religieux ou ne sera pas, qu’il sera… philosophique ou ne sera pas, nous entendons que sans le développement – démocratique – d’une conscience éthique l’humanité ne s’en sortira pas demain. Gandhi : « Le monde contient bien assez pour les besoins de chacun, mais pas assez pour la cupidité de tous. » Il faudra donc bien que les hommes consentent à se restreindre, à modérer leurs appétits et acceptent de partager, de « vivre simplement pour que simplement les autres puissent vivre » ; qu’ils quittent une logique du plus pour une logique d’économie ; qu’ils changent le principe du progrès en un principe de renoncement et d’austérité, dont l’application pourrait d’ailleurs ne pas être triste… Ou bien ? Tout cela, bien que nécessaire, se fera-t-il sans chaos, sans convulsions, sans que d’aucuns traînent les pieds, sans protestations véhémentes, sans corruptions, sans l’organisation de vastes tricheries et accaparement de privilèges ? Il y faudrait des miracles… Mille millions de Jésus !

Le programme du colloque, paru dans le numéro 139 des Cahiers